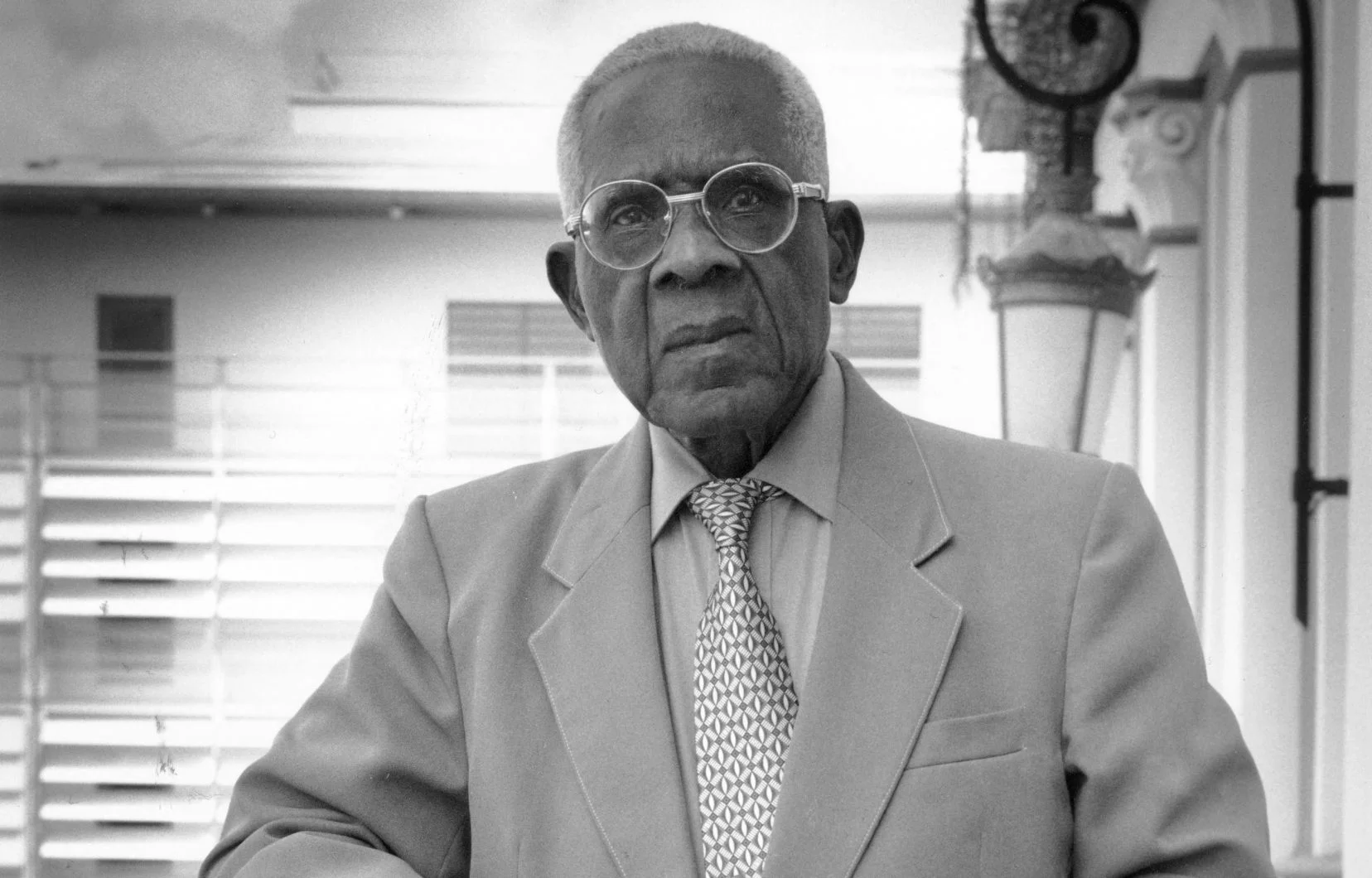

Aimé Césaire demeure l’une des personnalités les plus marquantes du XXe siècle français. Poète, dramaturge, essayiste et homme politique martiniquais, il a révolutionné la pensée littéraire et politique de son époque. Co-fondateur du mouvement de la négritude aux côtés de Léopold Sédar Senghor et Léon-Gontran Damas, Aimé Césaire a consacré sa vie à la défense de l’identité noire et à la lutte contre le colonialisme, marquant durablement l’histoire politique et culturelle française.

L’essentiel à retenir sur Aimé Césaire

| Aspect | Détails |

|---|---|

| 🗓️ Naissance | 26 juin 1913 à Basse-Pointe, Martinique |

| ⚰️ Décès | 17 avril 2008 à Fort-de-France |

| 📚 Formation | École normale supérieure (1935) |

| 🏛️ Mandats politiques | Maire de Fort-de-France (1945-2001), Député (1945-1993) |

| ✍️ Mouvement littéraire | Co-fondateur de la négritude |

| 📖 Œuvre majeure | Cahier d’un retour au pays natal (1939) |

| 🎭 Genres | Poésie, théâtre, essais politiques |

| 💍 Épouse | Suzanne Roussi-Césaire |

Une jeunesse martiniquaise prometteuse

Aimé Césaire naît le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, dans une famille modeste de sept enfants. Son père, Fernand Césaire, exerce comme contrôleur des contributions après avoir été gérant d’habitation, tandis que sa mère, Éléonore Hermine, travaille comme couturière. Dès son plus jeune âge, Aimé Césaire se distingue par son intelligence exceptionnelle et sa soif d’apprendre.

Élève brillant, il fréquente d’abord l’école primaire de Basse-Pointe avant d’obtenir une bourse pour intégrer le lycée Victor-Schœlcher à Fort-de-France. Ses excellents résultats lui ouvrent les portes de l’enseignement supérieur métropolitain. En septembre 1931, âgé de dix-huit ans, Aimé Césaire arrive à Paris pour intégrer la classe d’hypokhâgne du prestigieux lycée Louis-le-Grand.

La rencontre parisienne décisive avec Senghor

C’est dans les couloirs du lycée Louis-le-Grand qu’Aimé Césaire fait la rencontre qui changera sa vie. Il y côtoie Léopold Sédar Senghor, futur président du Sénégal, qui devient rapidement son ami et mentor spirituel. Cette amitié transcende les différences géographiques et culturelles pour donner naissance à une collaboration intellectuelle fructueuse.

À Paris, Aimé Césaire fréquente les salons littéraires, notamment celui de Paulette Nardal, et découvre les œuvres de la Renaissance de Harlem. Ces rencontres avec des intellectuels noirs du monde entier lui révèlent une dimension de son identité qu’il avait jusqu’alors refoulée : sa composante africaine. Cette prise de conscience constitue le terreau fertile de sa future théorisation de la négritude.

La naissance du concept de négritude

En septembre 1934, Aimé Césaire fonde avec d’autres étudiants caribéens et africains le journal « L’Étudiant noir ». C’est dans les pages de cette revue révolutionnaire qu’apparaît pour la première fois le terme « négritude », forgé par Césaire en réaction à l’oppression culturelle du système colonial français. Ce concept novateur vise à rejeter l’assimilation culturelle et à promouvoir la fierté de l’identité africaine.

La négritude selon Aimé Césaire se définit comme « la simple reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de Noir, de notre histoire et de notre culture ». Cette philosophie révolutionnaire revendique la dignité et la spécificité de la civilisation noire, longtemps niées par l’idéologie colonialiste européenne.

L’œuvre littéraire majeure d’Aimé Césaire

En 1935, après avoir réussi le concours de l’École normale supérieure, Aimé Césaire passe l’été en Croatie chez son ami Petar Guberina. Ce séjour en Dalmatie, où il reconnaît sa Martinique natale dans le nom de la péninsule de Martinska, lui inspire son chef-d’œuvre : « Cahier d’un retour au pays natal ». Publié en 1939 dans la revue Volontés, ce long poème en prose devient rapidement un classique de la littérature mondiale.

L’œuvre poétique d’Aimé Césaire s’enrichit par la suite avec « Les Armes miraculeuses » (1946), « Soleil cou coupé » (1948) et « Corps perdu » (1950). Influencé par André Breton qu’il rencontre en 1941, il développe un style surréaliste unique, mêlant révolte sociale et lyrisme révolutionnaire. Sa poésie puissante et imagée donne une voix aux opprimés du monde entier.

Le retour en Martinique et l’engagement politique

En 1939, Aimé Césaire épouse Suzanne Roussi, intellectuelle et collaboratrice précieuse, avec qui il partage sa passion pour le surréalisme. Le couple rentre en Martinique où ils deviennent professeurs au lycée Victor-Schœlcher de Fort-de-France. Parmi leurs élèves figurent de futurs grands noms comme Frantz Fanon et Édouard Glissant.

La Seconde Guerre mondiale marque un tournant dans la vie d’Aimé Césaire. En 1941, il fonde avec sa femme et d’autres intellectuels martiniquais la revue « Tropiques », qui maintient une parole de résistance culturelle malgré la censure du régime de Vichy. Cette publication clandestine contribue à diffuser les idées de la négritude dans les Antilles françaises.

Une carrière politique exceptionnelle

C’est à l’issue de la Seconde Guerre mondiale qu’Aimé Césaire entame sa carrière politique proprement dite. En 1945, candidat du Parti communiste, il est élu maire de Fort-de-France à trente-deux ans, mandat qu’il conservera pendant cinquante-six années consécutives jusqu’en 2001. La même année, il devient député de la Martinique, poste qu’il occupe jusqu’en 1993, accomplissant l’une des plus longues carrières parlementaires de l’histoire française.

Nommé membre de la commission des territoires d’outre-mer, Aimé Césaire joue un rôle déterminant dans la départementalisation de 1946. Il présente le rapport sur la loi transformant la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion en départements français, mesure votée à l’unanimité le 19 mars 1946. Cette décision controversée vise selon lui à lutter contre l’emprise béké et le conservatisme structurel martiniquais.

La rupture avec le communisme et la fondation du PPM

En 1956, révolté par les positions du Parti communiste français face à l’invasion soviétique de la Hongrie et aux événements d’Algérie, Aimé Césaire publie sa fameuse « Lettre à Maurice Thorez » pour expliquer sa rupture définitive avec le PCF. Il reproche aux communistes leur incapacité à sortir de leur idéal d’assimilation et leur croyance en la supériorité du modèle occidental.

Pour clarifier sa position politique, Aimé Césaire fonde en 1958 le Parti progressiste martiniquais (PPM), qui promeut l’autonomie de la Martinique. Il siège à l’Assemblée nationale comme non-inscrit de 1958 à 1978, puis comme apparenté socialiste de 1978 à 1993. Son engagement parlementaire se caractérise par sa défense constante des intérêts ultramarins et des droits humains.

L’essayiste et le dramaturge engagé

Parallèlement à sa carrière politique, Aimé Césaire poursuit son œuvre littéraire avec la publication de son essai le plus célèbre : « Discours sur le colonialisme » (1950). Ce pamphlet révolutionnaire dénonce avec une virulence implacable les méfaits de la civilisation européenne et compare le colonialisme au nazisme. L’ouvrage fait scandale mais établit définitivement la réputation intellectuelle de son auteur.

À partir de 1956, Aimé Césaire se tourne vers le théâtre poétique avec des pièces engagées comme « Et les chiens se taisaient » (1956), « Une saison au Congo » (1966) et « Une tempête » (1969). Ces œuvres dramatiques, toutes consacrées à la lutte pour la décolonisation, connaissent un retentissement international. « La Tragédie du roi Christophe » entre même au répertoire de la Comédie-Française en 1991.

L’héritage universel d’Aimé Césaire

Aimé Césaire s’éteint le 17 avril 2008 à Fort-de-France, laissant derrière lui une œuvre considérable de quatorze ouvrages traduits dans le monde entier. Sa disparition marque la fin d’une époque, celle du dernier fondateur vivant du mouvement de la négritude. Son influence dépasse largement les frontières martiniquaises pour inspirer les mouvements de libération du monde entier.

L’œuvre et la pensée d’Aimé Césaire continuent d’irriguer les réflexions contemporaines sur l’identité, le racisme et la décolonisation. Ses concepts révolutionnaires, notamment celui de négritude, ont contribué à redonner fierté et dignité aux peuples opprimés, tout en prônant l’universalité de la condition humaine au-delà des différences raciales.